农业现代化辉煌五年系列宣传之二十四:全国草原生态环境持续改善

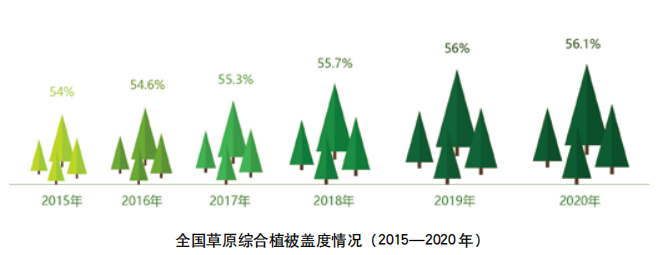

“十三五”以来,草原生态质量明显提高。2019年全国草原综合植被盖度达到56%,较2015年提高2个百分点,提前一年完成《规划》目标,2020年达到56.1%。天然草原鲜草总产量突破11亿吨,重点天然草原平均牲畜超载率降至10.1%,较2015年下降3.4个百分点。草原防风固沙、涵养水源、保持水土、固碳释氧、调节气候、美化环境、维护生物多样性等生态功能得到恢复和增强,局部地区生态环境明显改善,全国草原生态环境持续恶化势头得到有效遏制。

一、草原保护制度得到扎实落实

各地深入落实草原承包经营制度,积极推进草原承包经营权确权登记颁证试点,全国累计落实草原承包经营制度面积43亿亩。开展基本草原划定,全国共划定基本草原面积近38亿亩。实行草原禁牧和草畜平衡制度,全国草原禁牧面积12亿亩、草畜平衡面积26亿亩。严格草原用途管控,按照《草原征占用审核审批管理办法》,严控建设项目征用占用基本草原。加大草原执法监督力度,依法严厉查处非法开垦草原、征占用草原、滥采乱挖野生植物等违法行为,对违反禁牧和草畜平衡行为进行处罚。2016—2019年,全国累计查处破坏草原案件4万起,向司法机关移送涉嫌犯罪案件1562起,有力打击了违法犯罪行为的嚣张气焰。在全国范围内组织开展了“绿卫2019”森林草原执法专项行动,重点摸排和打击非法开垦草原、非法占用使用草原、非法采集草原野生植物,特别是因矿产开发等工程建设造成草原生态环境严重破坏等各种草原违法行为,对涉嫌犯罪的违法行为,及时移送司法机关追究刑事责任。专项行动期间,共依法查处各种草原违法案件1025起,其中移送公安机关167起。

二、草原保护修复工程项目成效显著

“十三五”以来,继续在内蒙古等省、自治区实施退牧还草、退耕还林还草、农牧交错带已垦草原治理工程,到2020年年底完成退化草原修复治理面积19491.8万亩。其中,实施围栏封育14401万亩、退化草原改良2305.6万亩、人工种草2117万亩,治理黑土滩446.2万亩、石漠化草地222万亩。加强工程顶层设计,优化草原围栏、种草改良等任务布局和任务量,增加了黑土滩、毒害草治理等建设内容;全面提高工程建 设标准,工程建设质量显著提高;稳步扩大退牧还草工程范围,将草原面积大于500万亩的27个牧区县全部纳入工程实施范围。通过对100多个草原生态保护修复工程县的地面监测结果表明,工程区内植被逐步恢复,生态环境明显改善。与非工程区相比,工程区内植草原被盖度平均提高15个百分点,植被高度平均增加48.1%,单位面积鲜草产量平均提高85%,草原生态改善效果十分明显。2019年,在河北等8省、自治区开展了退化草原人工种草生态修复试点,安排中央资金10.2亿元,落实人工种草修复119.3万亩,草种基地3.4万亩,草原改良67.8万亩,有害生物防治2146万亩。

三、草原生物灾害防治工作卓有成效

2019年,全国草原生物灾害防治工作投入经费2.34亿元,较2015年增加77%。草原鼠害防治面积7980万亩,绿色防治面积7027.8万亩,绿色防治比例达到88.1%,比2016年提高7个百分点;草原虫害防治面积5341万亩,绿色防治面积4467万亩,绿色防治比例达到83.6%,比2016年提高25个百分点。成立了国家林业和草原局草原蝗虫防治指挥部,组建了专家指导组,起草制定草原蝗灾防控应急预案。组织召开草原生物灾害防控形势会商及工作部署会,科学研判草原生物灾害发生趋势,及时安排部署防控工作。深入重点省区开展督导调研,指导各地加强治蝗物资储备、技术培训和监测防控工作。

四、草原监测预警启动开展

组织23个省、自治区草原部门开展地面监测和牧户调查等工作。2016—2019年,累计收集非工程样地近2万个,样方数据近5万个,工程效益样方数据近0.4万条,入户调查数据近2.5万条。组织开展草原返青期趋势预测,草原返青期、生长期、枯黄期等物候期动态监测评价和预警。每年发布《全国草原监测报告》,科学评价我国草原生态状况和生产力水平。重构草原调查监测评价体系,初步形成以国家队伍为主导、地方队伍为骨干、市场队伍为补充、高校院所为技术支撑的草原调查监测评价组织体系。研究建立多维度的草原分类、分级、分区体系。推进草原定位观测站等科研平台建设,组织中国林业科学院牵头开展10项草原保护修复关键技术研究。

五、草原科技支撑能力不断提高

组织开展草原专家库建设。在全国范围内征集草原专家434名,覆盖草原行政、科研、高校、企业,涉及草原保护、修复、科技、政策、法治等领域。成立国家林业和草原局草原标准化委员会,南志标院士担任标委会主任委员,33位草原专家学者担任委员。草原学科建设加快推进。全国已有31所农林院校、研究机构或综合性大学设立草业科学本科专业,其中9所高校设有独立的草业与草原学院,草原科技支撑水平逐步提高。

全国草原生态环境治理还存在一些问题。一是全国草原生态形势依然十分严峻。中度和重度退化草原面积仍占1/3以上,已恢复的草原生态系统较为脆弱。非法开垦草原、非法征占用草原、破坏草原植被、过度放牧等各类违法违规行为屡禁不止,草原生态空间不断被蚕食、侵占,草原生态环境承载压力仍然较大,草原保护修复任务十分繁重。二是草原生态修复资金与繁重的草原保护修复任务极不匹配。我国每年投入草原保护修复资金仅有60多亿元,专门用于草原保护修复的重点生态工程仅有退牧还草工程一项,每年仅有20亿元中央投入资金,与繁重的生态修复任务极不匹配。我国草原鼠虫害高发态势仍然没有得到有效防控,内防扩散、外防输入的压力依然较大,保护和修复投入力度不足。三是草原科技支撑能力亟待加强。我国草原科研和技术推广力量不强,草原院校、科研和技术推广单位相对较少,人才短缺,力量较弱,基层草原部门严重缺乏草原专业人才。缺少草原重大科研平台专项支持,草原科技支撑平台建设滞后,国家级草原野外观测试验站仅有4个,与森林、湿地、荒漠生态系统站所数量差距较大。已有的科研项目大多与草原开发利用、发展畜牧业相关,对草原生态保护、治理、修复等方面理论研究不足,技术研发能力较低。草原生态修复的草种70%依赖进口,草种质资源保存利用工作滞后,生态修复选种用种难,严重制约了我国草原保护修复工作。

下一步,一是科学谋划布局草原生态保护修复工程。统筹考虑草原生态系统完整性,坚持目标引领和问题导向,保持现有工程延续性,创设草原自然公园、国有草场、草原生态质量精准提升、乡村种草绿化、河湖堤岸草带建设等工程项目,着力保护和修复草原生态系统,加快提升草原生态质量。二是加强草原生态保护修复重大支撑体系建设。完善草原生态调查监测体系,推动退化草原分级分类标准体系和草原生态保护修复通用规范研编与修订,完善草原种质资源保护和繁育推广体系,加强草原生物灾害测报预警防控与应急处置能力建设,全面推动草原生态保护修复治理体系和治理能力的现代化,服务新时期草原生态保护修复工作。三是推动建立复合投入机制。完善工程生态保护补偿机制,在草原生态保护修复工程中配套中央财政资金,用于工程区草原禁牧、休牧补助,妥善解决工程实施与农牧民生产生活保障的矛盾。明确“谁建设、谁受益”的基本方针,积极完善草原生态保护修复工程市场化投入机制,在金融、信贷、税费等方面予以优惠,积极吸引公司、合作社和大户等社会力量参与草原生态保护修复,扩大投资渠道。

(国家林业和草原局草原管理司)

提示信息

提示信息